あしや砂像展2023

時空を超えて

昆虫

開催期間

2023年10月27日(金)~2023年11月12日(日)

ファーブルはフランス出身の博物学者であり、昆虫の行動研究の先駆者です。彼の研究成果をまとめた「昆虫記」は日本でも「ファーブル昆虫記」として広く知られています。ファーブルは、まず自然の中で観察し、次に飼育をしながら観察することで、昆虫の習性や生態を研究していました。ゾウムシの観察では、産卵時にドングリに穴を空けそこに卵を産み、その中で幼虫が成長し、ドングリから出て土の中に潜って蛹になる習性を根気強く観察しています。作品では、ファーブルがゾウムシを熱心に観察している様子を表現しています。

ファーブルはフランス出身の博物学者であり、昆虫の行動研究の先駆者です。彼の研究成果をまとめた「昆虫記」は日本でも「ファーブル昆虫記」として広く知られています。ファーブルは、まず自然の中で観察し、次に飼育をしながら観察することで、昆虫の習性や生態を研究していました。ゾウムシの観察では、産卵時にドングリに穴を空けそこに卵を産み、その中で幼虫が成長し、ドングリから出て土の中に潜って蛹になる習性を根気強く観察しています。作品では、ファーブルがゾウムシを熱心に観察している様子を表現しています。

ファーブルはフランス出身の博物学者であり、昆虫の行動研究の先駆者です。彼の研究成果をまとめた「昆虫記」は日本でも「ファーブル昆虫記」として広く知られています。ファーブルは、まず自然の中で観察し、次に飼育をしながら観察することで、昆虫の習性や生態を研究していました。ゾウムシの観察では、産卵時にドングリに穴を空けそこに卵を産み、その中で幼虫が成長し、ドングリから出て土の中に潜って蛹になる習性を根気強く観察しています。作品では、ファーブルがゾウムシを熱心に観察している様子を表現しています。

ファーブルはフランス出身の博物学者であり、昆虫の行動研究の先駆者です。彼の研究成果をまとめた「昆虫記」は日本でも「ファーブル昆虫記」として広く知られています。ファーブルは、まず自然の中で観察し、次に飼育をしながら観察することで、昆虫の習性や生態を研究していました。ゾウムシの観察では、産卵時にドングリに穴を空けそこに卵を産み、その中で幼虫が成長し、ドングリから出て土の中に潜って蛹になる習性を根気強く観察しています。作品では、ファーブルがゾウムシを熱心に観察している様子を表現しています。

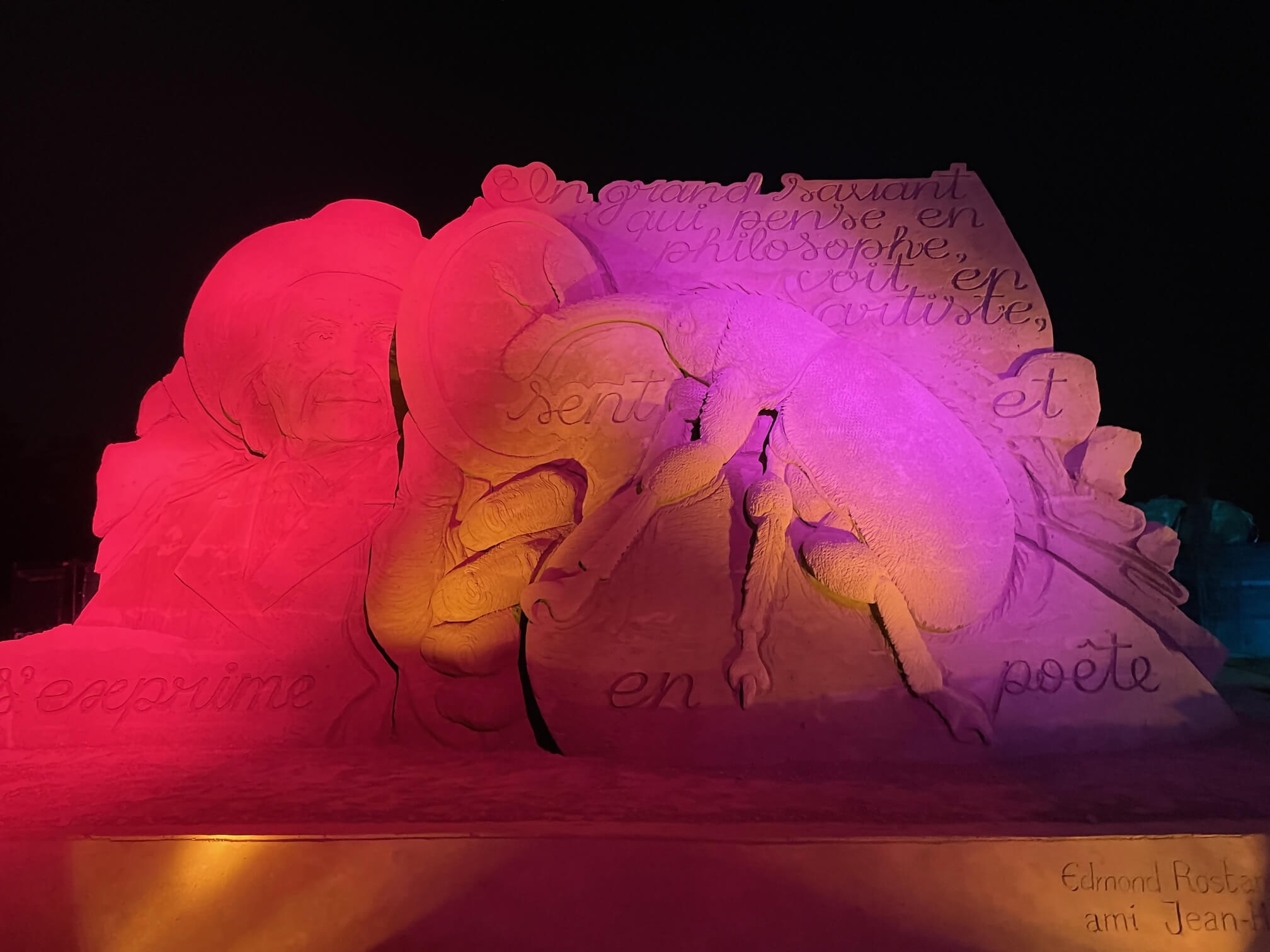

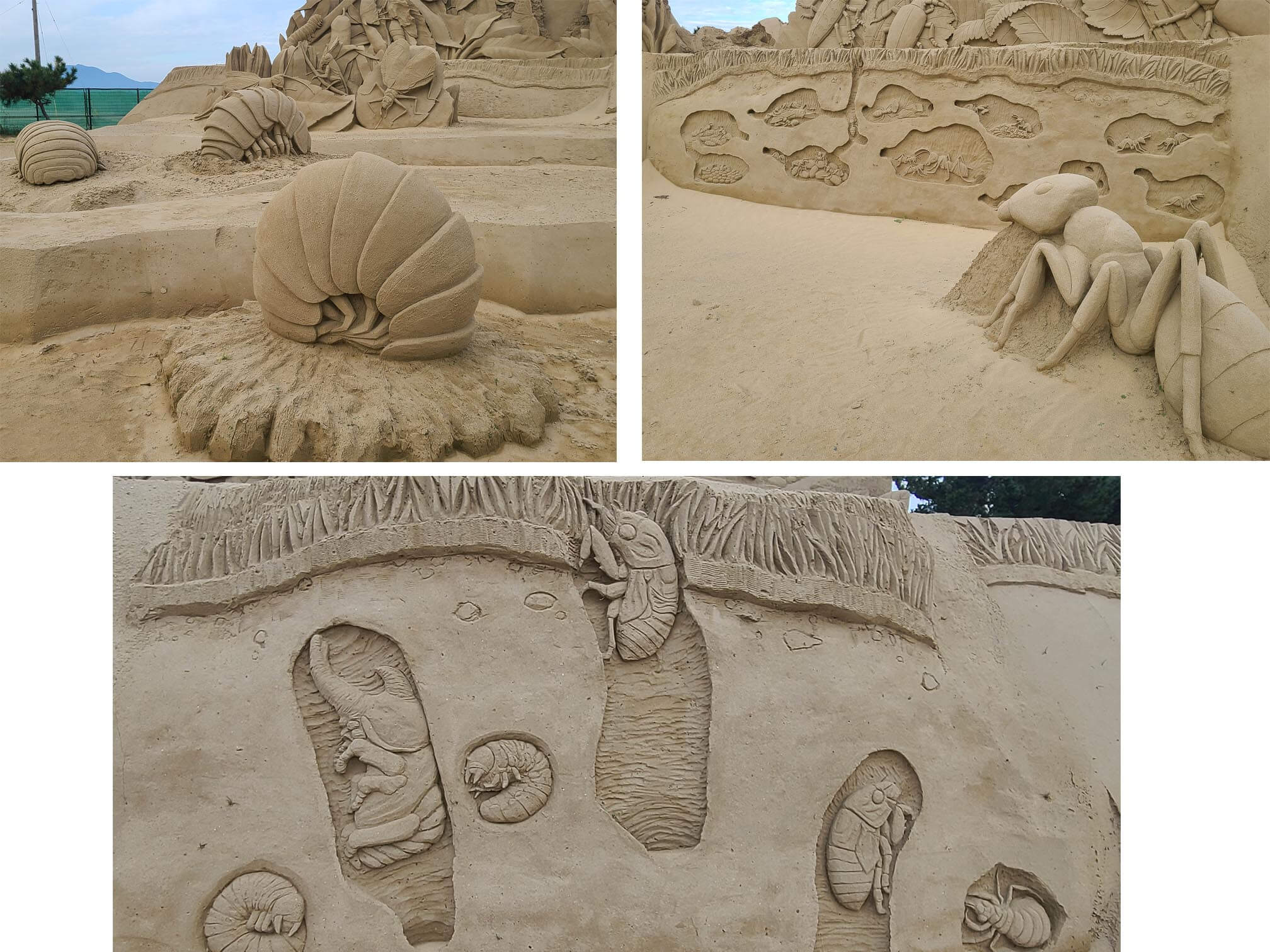

フンコロガシは動物の糞を球状にして持ち運ぶ習性があり、食料や繁殖活動のため、糞を安全な所に運ぶと言われています。ファーブルはこのフンコロガシの特殊な生態に強く惹かれ、習性や生態について詳しく観察しました。「ファーブル昆虫記」で最初に出てくる昆虫がフンコロガシです。

フンコロガシは動物の糞を球状にして持ち運ぶ習性があり、食料や繁殖活動のため、糞を安全な所に運ぶと言われています。ファーブルはこのフンコロガシの特殊な生態に強く惹かれ、習性や生態について詳しく観察しました。「ファーブル昆虫記」で最初に出てくる昆虫がフンコロガシです。

作品では、ファーブルの出身地である南フランスの牧場を背景に、家畜の糞を餌にするため群がったフンコロガシを表現しています。

フンコロガシは動物の糞を球状にして持ち運ぶ習性があり、食料や繁殖活動のため、糞を安全な所に運ぶと言われています。ファーブルはこのフンコロガシの特殊な生態に強く惹かれ、習性や生態について詳しく観察しました。「ファーブル昆虫記」で最初に出てくる昆虫がフンコロガシです。

フンコロガシは動物の糞を球状にして持ち運ぶ習性があり、食料や繁殖活動のため、糞を安全な所に運ぶと言われています。ファーブルはこのフンコロガシの特殊な生態に強く惹かれ、習性や生態について詳しく観察しました。「ファーブル昆虫記」で最初に出てくる昆虫がフンコロガシです。

作品では、ファーブルの出身地である南フランスの牧場を背景に、家畜の糞を餌にするため群がったフンコロガシを表現しています。

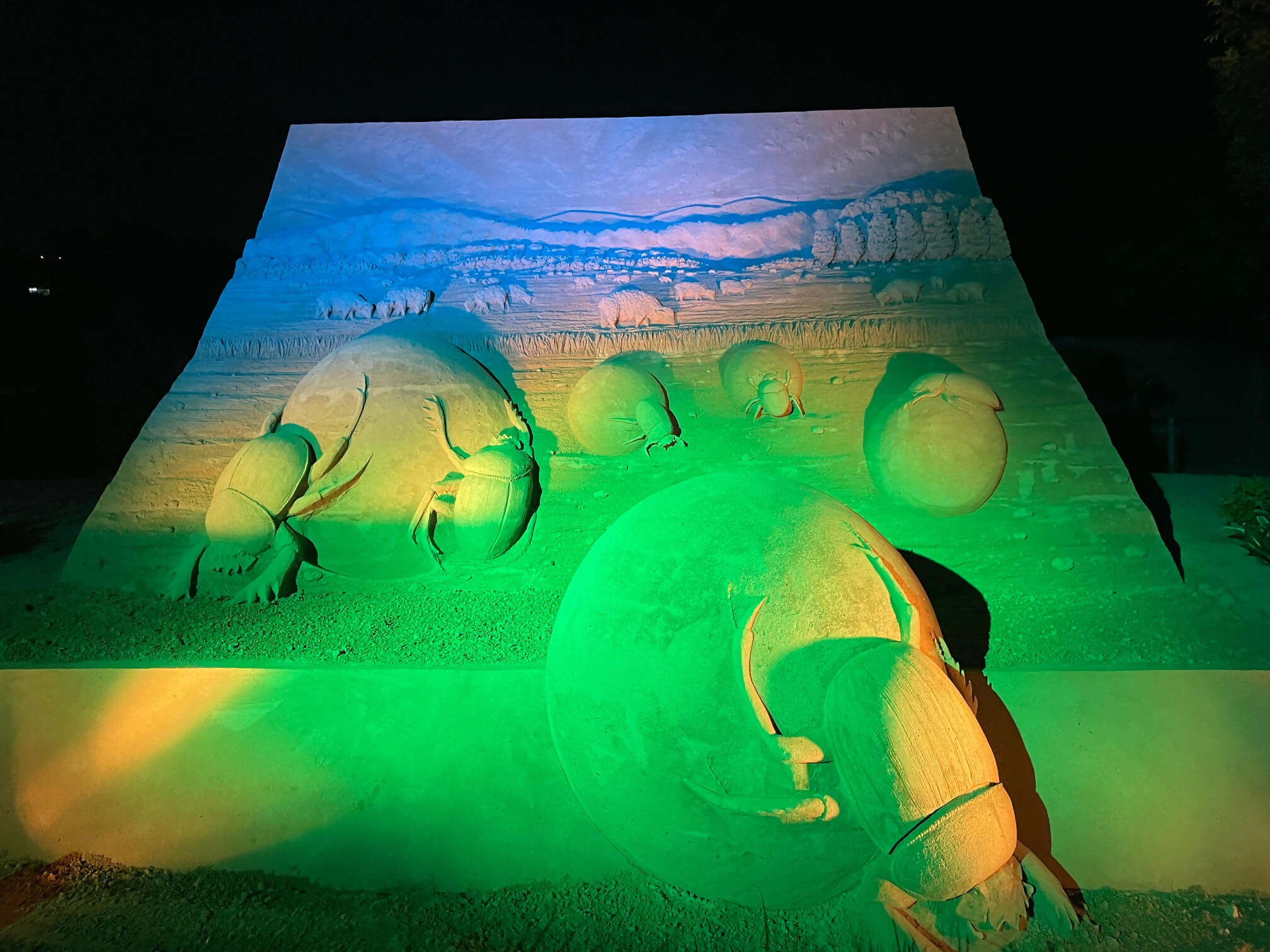

ハチは、社会性を持ち集団で生活する種類と単独で生活する種類がいます。ミツバチは社会性の強い蜂で、巣を存続させるために働きます。ミツバチは太陽の光をヒントに方角を捉えることができます。この作品では、太陽を背景に、ミツバチと天敵であるスズメバチを表現しています。スズメバチは餌を確保するため、ミツバチの巣の中に侵入します。ミツバチの中でも、ニホンミツバチは集団でスズメバチを囲み、羽を誤わせることで熱をだす熱殺蜂球(ねっさつほうきゅう)という技で、侵入者を退治します。

ハチは、社会性を持ち集団で生活する種類と単独で生活する種類がいます。ミツバチは社会性の強い蜂で、巣を存続させるために働きます。ミツバチは太陽の光をヒントに方角を捉えることができます。この作品では、太陽を背景に、ミツバチと天敵であるスズメバチを表現しています。スズメバチは餌を確保するため、ミツバチの巣の中に侵入します。ミツバチの中でも、ニホンミツバチは集団でスズメバチを囲み、羽を誤わせることで熱をだす熱殺蜂球(ねっさつほうきゅう)という技で、侵入者を退治します。

ハチは、社会性を持ち集団で生活する種類と単独で生活する種類がいます。ミツバチは社会性の強い蜂で、巣を存続させるために働きます。ミツバチは太陽の光をヒントに方角を捉えることができます。この作品では、太陽を背景に、ミツバチと天敵であるスズメバチを表現しています。スズメバチは餌を確保するため、ミツバチの巣の中に侵入します。ミツバチの中でも、ニホンミツバチは集団でスズメバチを囲み、羽を誤わせることで熱をだす熱殺蜂球(ねっさつほうきゅう)という技で、侵入者を退治します。

ハチは、社会性を持ち集団で生活する種類と単独で生活する種類がいます。ミツバチは社会性の強い蜂で、巣を存続させるために働きます。ミツバチは太陽の光をヒントに方角を捉えることができます。この作品では、太陽を背景に、ミツバチと天敵であるスズメバチを表現しています。スズメバチは餌を確保するため、ミツバチの巣の中に侵入します。ミツバチの中でも、ニホンミツバチは集団でスズメバチを囲み、羽を誤わせることで熱をだす熱殺蜂球(ねっさつほうきゅう)という技で、侵入者を退治します。

カマキリは前脚が鎌のような形に変化し、他の昆虫などの小動物を捕食する肉食性の昆虫です。

カマキリは前脚が鎌のような形に変化し、他の昆虫などの小動物を捕食する肉食性の昆虫です。

カマキリは春に卵から孵化し、夏に成虫になり、秋には繁殖活動を行います。カマキリの交尾では、メスが栄養補給のためにオスを捕食することがあります。作品には、産卵をしているカマキリ、バッタを捕食しているカマキリと、そのうしろから狙いを定める小鳥がいます。カマキリは捕食する立場でありながら、捕食される立場でもある、食物連鎖を表現してみました。

カマキリは前脚が鎌のような形に変化し、他の昆虫などの小動物を捕食する肉食性の昆虫です。

カマキリは前脚が鎌のような形に変化し、他の昆虫などの小動物を捕食する肉食性の昆虫です。

カマキリは春に卵から孵化し、夏に成虫になり、秋には繁殖活動を行います。カマキリの交尾では、メスが栄養補給のためにオスを捕食することがあります。作品には、産卵をしているカマキリ、バッタを捕食しているカマキリと、そのうしろから狙いを定める小鳥がいます。カマキリは捕食する立場でありながら、捕食される立場でもある、食物連鎖を表現してみました。

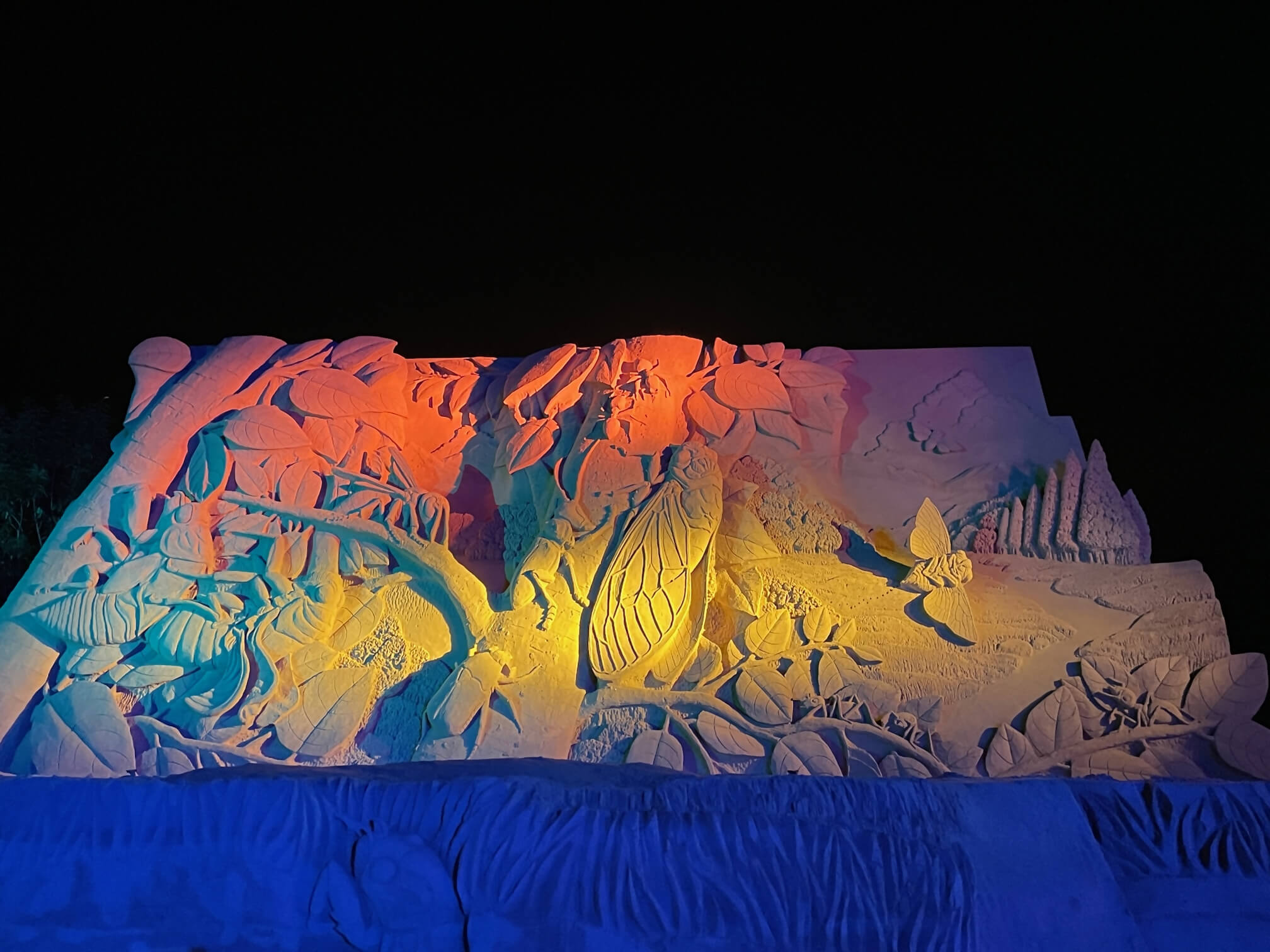

アサギマダラは、マダラチョウ科の蝶で、羽を広げると全長10cmほどの大きさになります。羽の内側には半透明の薄い青色の部分があり、あさぎ色と呼ばれる青緑のような色に見えることからアサギマダラと名前がつきました。日本各地で見ることができ、春から夏にかけて北へ、秋には南へ移動します。海を渡って海外まで2,000km以上も移動した記録もあります。アサギマダラはヒヨドリバナやフジバカマなどの花を好み、芦屋町でも、秋に芦屋海浜公園に咲いているフジバカマを訪れたことがあります。作品では、アサギマダラが卵、幼虫、さなぎ、成虫へと完全変態していく過程と、花を求めて集まってきたアサギマダラが優雅に舞う様子を表現しました。

アサギマダラは、マダラチョウ科の蝶で、羽を広げると全長10cmほどの大きさになります。羽の内側には半透明の薄い青色の部分があり、あさぎ色と呼ばれる青緑のような色に見えることからアサギマダラと名前がつきました。日本各地で見ることができ、春から夏にかけて北へ、秋には南へ移動します。海を渡って海外まで2,000km以上も移動した記録もあります。アサギマダラはヒヨドリバナやフジバカマなどの花を好み、芦屋町でも、秋に芦屋海浜公園に咲いているフジバカマを訪れたことがあります。作品では、アサギマダラが卵、幼虫、さなぎ、成虫へと完全変態していく過程と、花を求めて集まってきたアサギマダラが優雅に舞う様子を表現しました。

アサギマダラは、マダラチョウ科の蝶で、羽を広げると全長10cmほどの大きさになります。羽の内側には半透明の薄い青色の部分があり、あさぎ色と呼ばれる青緑のような色に見えることからアサギマダラと名前がつきました。日本各地で見ることができ、春から夏にかけて北へ、秋には南へ移動します。海を渡って海外まで2,000km以上も移動した記録もあります。アサギマダラはヒヨドリバナやフジバカマなどの花を好み、芦屋町でも、秋に芦屋海浜公園に咲いているフジバカマを訪れたことがあります。作品では、アサギマダラが卵、幼虫、さなぎ、成虫へと完全変態していく過程と、花を求めて集まってきたアサギマダラが優雅に舞う様子を表現しました。

アサギマダラは、マダラチョウ科の蝶で、羽を広げると全長10cmほどの大きさになります。羽の内側には半透明の薄い青色の部分があり、あさぎ色と呼ばれる青緑のような色に見えることからアサギマダラと名前がつきました。日本各地で見ることができ、春から夏にかけて北へ、秋には南へ移動します。海を渡って海外まで2,000km以上も移動した記録もあります。アサギマダラはヒヨドリバナやフジバカマなどの花を好み、芦屋町でも、秋に芦屋海浜公園に咲いているフジバカマを訪れたことがあります。作品では、アサギマダラが卵、幼虫、さなぎ、成虫へと完全変態していく過程と、花を求めて集まってきたアサギマダラが優雅に舞う様子を表現しました。

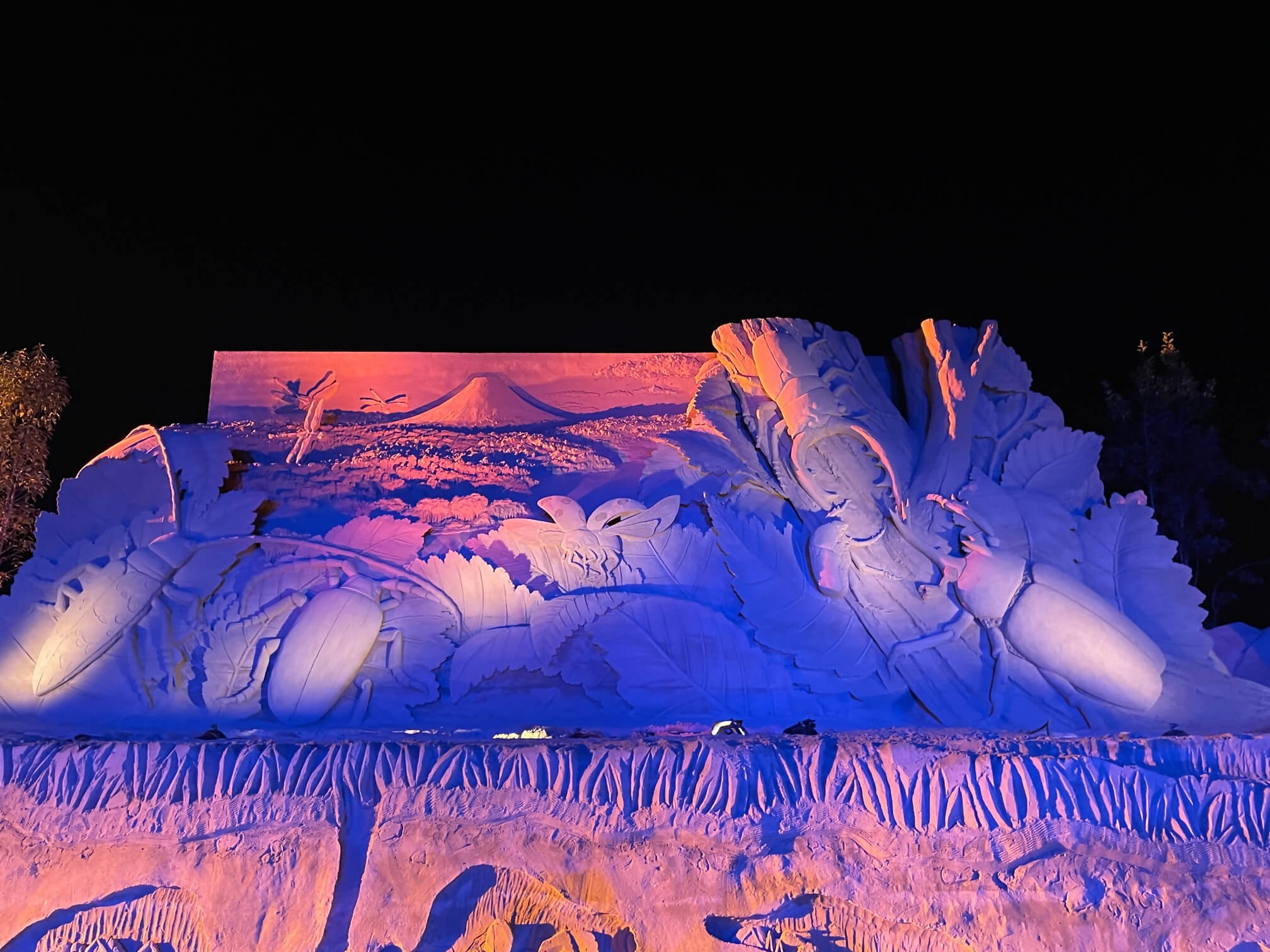

富士山の見える中部地方の森に甲虫の世界が広がっています。日本の昔ながらの風景であり、世代によっては昆虫の中で日本のカブトムシが一番格好良いと思う人も多いでしょう。日本の森には多種多様な甲虫が生息しており、作品には、カブトムシ、ノコギリクワガタ、カナブン、テントウムシ、アプラムシ、オニヤンマ(トンボ目)が登場しています。

富士山の見える中部地方の森に甲虫の世界が広がっています。日本の昔ながらの風景であり、世代によっては昆虫の中で日本のカブトムシが一番格好良いと思う人も多いでしょう。日本の森には多種多様な甲虫が生息しており、作品には、カブトムシ、ノコギリクワガタ、カナブン、テントウムシ、アプラムシ、オニヤンマ(トンボ目)が登場しています。

富士山の見える中部地方の森に甲虫の世界が広がっています。日本の昔ながらの風景であり、世代によっては昆虫の中で日本のカブトムシが一番格好良いと思う人も多いでしょう。日本の森には多種多様な甲虫が生息しており、作品には、カブトムシ、ノコギリクワガタ、カナブン、テントウムシ、アプラムシ、オニヤンマ(トンボ目)が登場しています。

富士山の見える中部地方の森に甲虫の世界が広がっています。日本の昔ながらの風景であり、世代によっては昆虫の中で日本のカブトムシが一番格好良いと思う人も多いでしょう。日本の森には多種多様な甲虫が生息しており、作品には、カブトムシ、ノコギリクワガタ、カナブン、テントウムシ、アプラムシ、オニヤンマ(トンボ目)が登場しています。

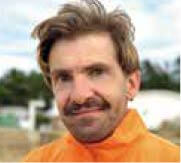

セミの一生は短く、かわいそうだと思う人も多いのではないでしょうか。セミは、成虫になってか ら寿命がわずか1週間ほどしかありません。しかし、セミの幼虫は約3~7年、長い場合は10年以上もの間を土の中で過ごすと言われています。幼虫の長い時間を、天敵から襲われることのない安全で快適な土の中で過ごすことができることは、もしかしたら良い一生なのかもしれません。。

セミの一生は短く、かわいそうだと思う人も多いのではないでしょうか。セミは、成虫になってか ら寿命がわずか1週間ほどしかありません。しかし、セミの幼虫は約3~7年、長い場合は10年以上もの間を土の中で過ごすと言われています。幼虫の長い時間を、天敵から襲われることのない安全で快適な土の中で過ごすことができることは、もしかしたら良い一生なのかもしれません。。

セミの一生は短く、かわいそうだと思う人も多いのではないでしょうか。セミは、成虫になってか ら寿命がわずか1週間ほどしかありません。しかし、セミの幼虫は約3~7年、長い場合は10年以上もの間を土の中で過ごすと言われています。幼虫の長い時間を、天敵から襲われることのない安全で快適な土の中で過ごすことができることは、もしかしたら良い一生なのかもしれません。。

セミの一生は短く、かわいそうだと思う人も多いのではないでしょうか。セミは、成虫になってか ら寿命がわずか1週間ほどしかありません。しかし、セミの幼虫は約3~7年、長い場合は10年以上もの間を土の中で過ごすと言われています。幼虫の長い時間を、天敵から襲われることのない安全で快適な土の中で過ごすことができることは、もしかしたら良い一生なのかもしれません。。

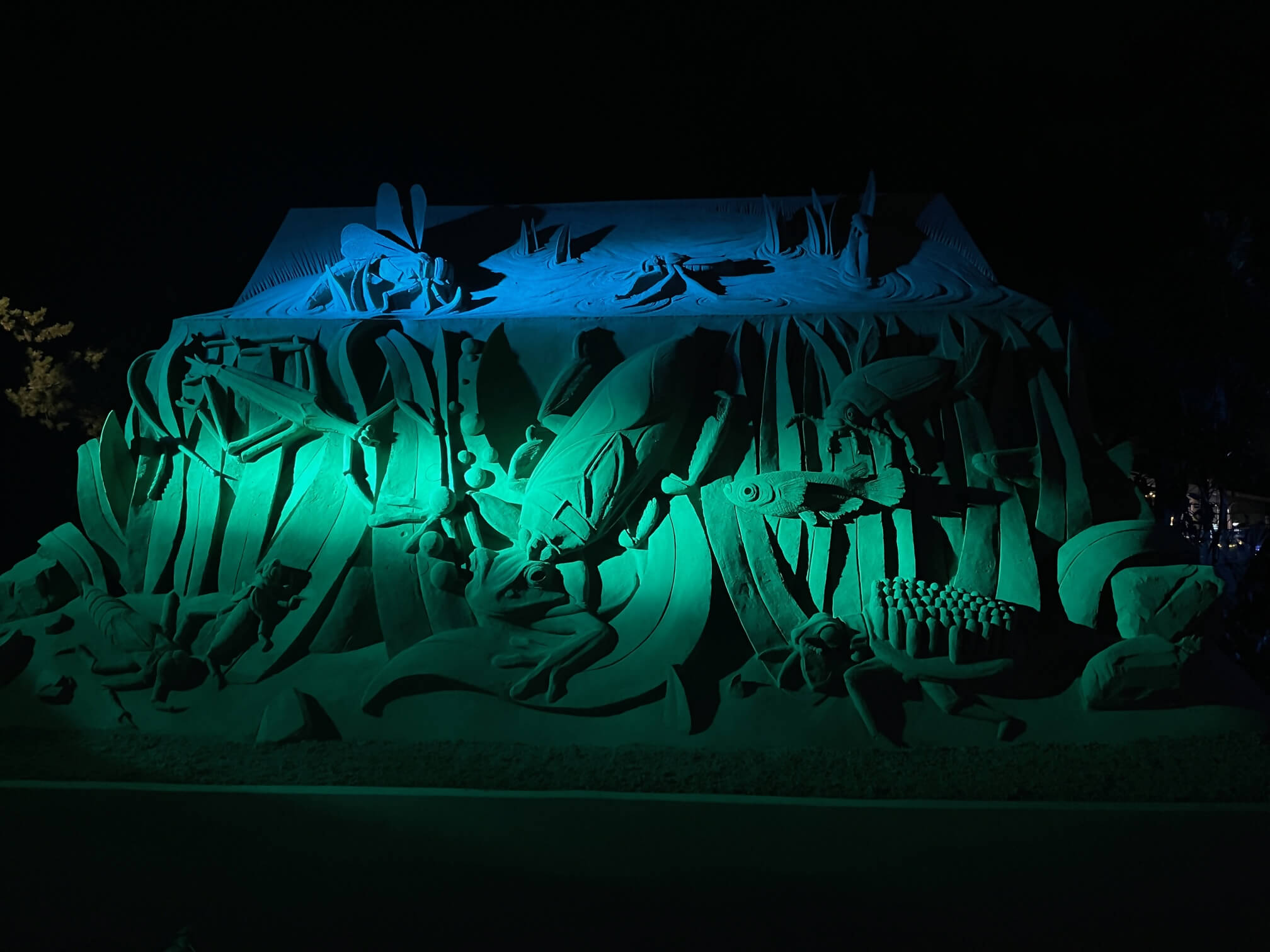

水生昆虫とは、一生のうちの一時期を水中または水面で生活する昆虫のことです。なじみ深い昆虫も多いですが、最近は水環境の悪化のため、絶滅に瀕しているものも少なくありません。作品では、タガメがカエルを捕食しています。そのまわりには、ミズカマキリ、コオイムシ、アメン(カメムシ目)、ゲンゴロウ(コウチュウ目)、ヤゴ(トンボ目)がいます。ホタルの一部の種類も、幼虫は水中で過ごすため水生昆虫に分類されます。

水生昆虫とは、一生のうちの一時期を水中または水面で生活する昆虫のことです。なじみ深い昆虫も多いですが、最近は水環境の悪化のため、絶滅に瀕しているものも少なくありません。作品では、タガメがカエルを捕食しています。そのまわりには、ミズカマキリ、コオイムシ、アメン(カメムシ目)、ゲンゴロウ(コウチュウ目)、ヤゴ(トンボ目)がいます。ホタルの一部の種類も、幼虫は水中で過ごすため水生昆虫に分類されます。

水生昆虫とは、一生のうちの一時期を水中または水面で生活する昆虫のことです。なじみ深い昆虫も多いですが、最近は水環境の悪化のため、絶滅に瀕しているものも少なくありません。作品では、タガメがカエルを捕食しています。そのまわりには、ミズカマキリ、コオイムシ、アメン(カメムシ目)、ゲンゴロウ(コウチュウ目)、ヤゴ(トンボ目)がいます。ホタルの一部の種類も、幼虫は水中で過ごすため水生昆虫に分類されます。

水生昆虫とは、一生のうちの一時期を水中または水面で生活する昆虫のことです。なじみ深い昆虫も多いですが、最近は水環境の悪化のため、絶滅に瀕しているものも少なくありません。作品では、タガメがカエルを捕食しています。そのまわりには、ミズカマキリ、コオイムシ、アメン(カメムシ目)、ゲンゴロウ(コウチュウ目)、ヤゴ(トンボ目)がいます。ホタルの一部の種類も、幼虫は水中で過ごすため水生昆虫に分類されます。

作品に登場しているジョロウグモ、ムカデ、ゲジゲジは民虫でしょうか?それとも民虫ではない生きものでしょうか?

作品に登場しているジョロウグモ、ムカデ、ゲジゲジは民虫でしょうか?それとも民虫ではない生きものでしょうか?

昆虫とは、足が6本(3対)ある生きもののことを指します。したがって、これらは昆虫ではない生きものということになります。昆虫の起源は、水中に住むミミズやゴカイのような形の生物であり、陸で生活するためにムカデのような姿に進化しました。そこからさらに独自の進化を遂げるものが現れ始め、突然、足が6本ある昆虫の祖先とも言える生物が置生したと言われています。

作品に登場しているジョロウグモ、ムカデ、ゲジゲジは民虫でしょうか?それとも民虫ではない生きものでしょうか?

作品に登場しているジョロウグモ、ムカデ、ゲジゲジは民虫でしょうか?それとも民虫ではない生きものでしょうか?

昆虫とは、足が6本(3対)ある生きもののことを指します。したがって、これらは昆虫ではない生きものということになります。昆虫の起源は、水中に住むミミズやゴカイのような形の生物であり、陸で生活するためにムカデのような姿に進化しました。そこからさらに独自の進化を遂げるものが現れ始め、突然、足が6本ある昆虫の祖先とも言える生物が置生したと言われています。

虫の王様と言われるカブトムシ。その中でも、南アメリカに生息するヘラクレスオオカブト(右)は、世界最大のカブトムシで大きな角と黄色い羽が特徴です。中央アジアに生息するコーカサスオオカブト(左)は、好戦的で力が強く、ヘラクレスオオカブトとともに世界最強クラスのカブトムシと言われています。ニューギニアに生息するユウレイヒレアシナナフシ(中央左)は、枯れ葉のように擬態することによって天敵から襲われないようにしている昆虫です。ヨロイモグラゴキブリ(中央下)は、手のひらぐらいの大きさのゴキブリで、生息地域のオーストラリアなどではペットとして飼われていることもあります。

虫の王様と言われるカブトムシ。その中でも、南アメリカに生息するヘラクレスオオカブト(右)は、世界最大のカブトムシで大きな角と黄色い羽が特徴です。中央アジアに生息するコーカサスオオカブト(左)は、好戦的で力が強く、ヘラクレスオオカブトとともに世界最強クラスのカブトムシと言われています。ニューギニアに生息するユウレイヒレアシナナフシ(中央左)は、枯れ葉のように擬態することによって天敵から襲われないようにしている昆虫です。ヨロイモグラゴキブリ(中央下)は、手のひらぐらいの大きさのゴキブリで、生息地域のオーストラリアなどではペットとして飼われていることもあります。

虫の王様と言われるカブトムシ。その中でも、南アメリカに生息するヘラクレスオオカブト(右)は、世界最大のカブトムシで大きな角と黄色い羽が特徴です。中央アジアに生息するコーカサスオオカブト(左)は、好戦的で力が強く、ヘラクレスオオカブトとともに世界最強クラスのカブトムシと言われています。ニューギニアに生息するユウレイヒレアシナナフシ(中央左)は、枯れ葉のように擬態することによって天敵から襲われないようにしている昆虫です。ヨロイモグラゴキブリ(中央下)は、手のひらぐらいの大きさのゴキブリで、生息地域のオーストラリアなどではペットとして飼われていることもあります。

虫の王様と言われるカブトムシ。その中でも、南アメリカに生息するヘラクレスオオカブト(右)は、世界最大のカブトムシで大きな角と黄色い羽が特徴です。中央アジアに生息するコーカサスオオカブト(左)は、好戦的で力が強く、ヘラクレスオオカブトとともに世界最強クラスのカブトムシと言われています。ニューギニアに生息するユウレイヒレアシナナフシ(中央左)は、枯れ葉のように擬態することによって天敵から襲われないようにしている昆虫です。ヨロイモグラゴキブリ(中央下)は、手のひらぐらいの大きさのゴキブリで、生息地域のオーストラリアなどではペットとして飼われていることもあります。

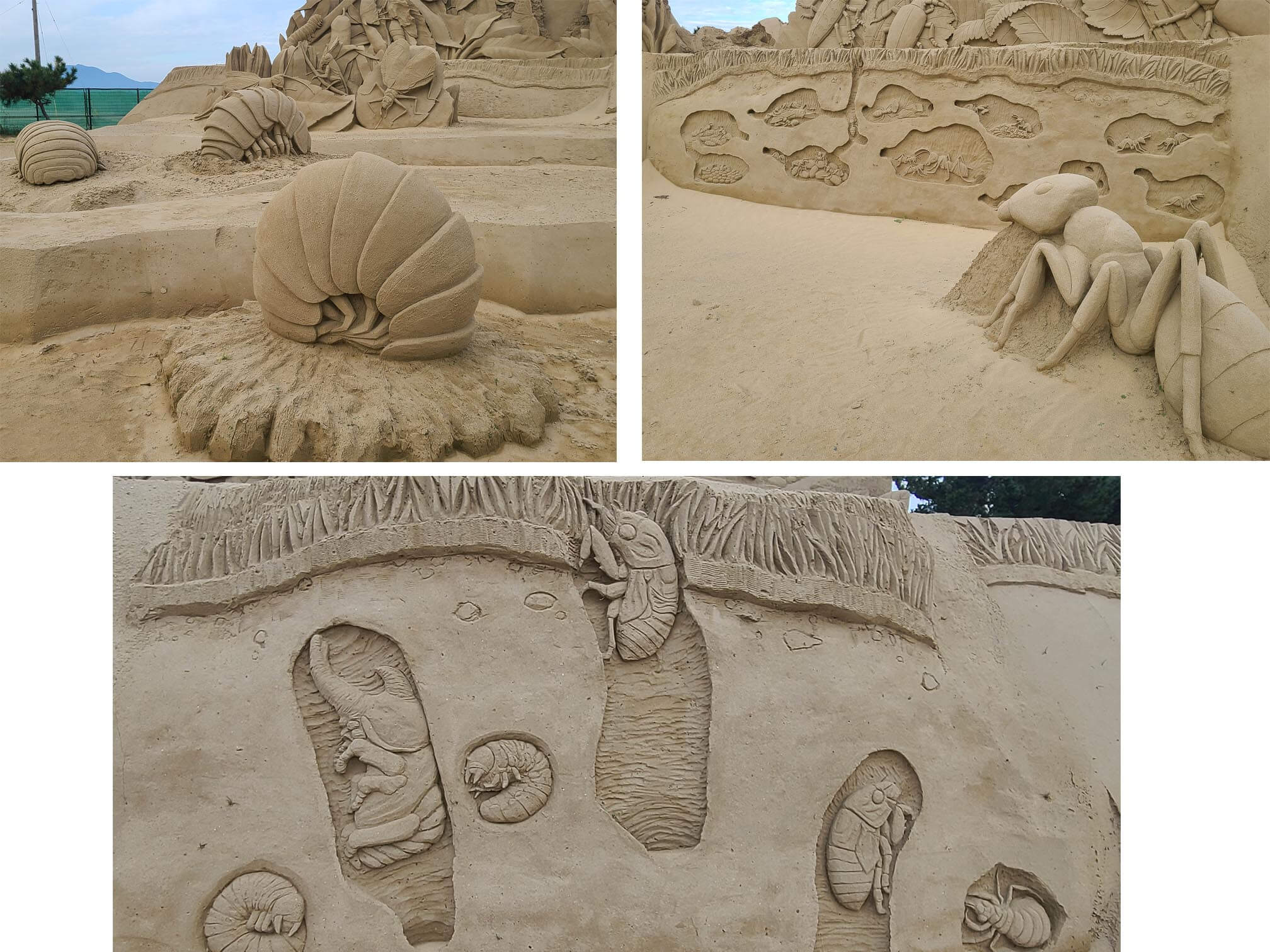

⑪地中の活動

⑪地中の活動

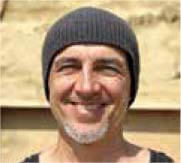

地中にも昆虫の世界が広がっています。アリの巣は地表に小さな出入口を持ち、地中で育児室や食料貯蔵庫など目的によりいくつもの部屋に分けられています。アリは役割を分担して活動する社会性民虫です。カブトムシやセミの幼虫(右)も、天敵から身を守るため地中で幼虫の時期を過ごしています。また、子どもたちに人気のダンゴムシや秋の昆虫であるコオロギとスズムシ(左)も登場しています。

地中にも昆虫の世界が広がっています。アリの巣は地表に小さな出入口を持ち、地中で育児室や食料貯蔵庫など目的によりいくつもの部屋に分けられています。アリは役割を分担して活動する社会性民虫です。カブトムシやセミの幼虫(右)も、天敵から身を守るため地中で幼虫の時期を過ごしています。また、子どもたちに人気のダンゴムシや秋の昆虫であるコオロギとスズムシ(左)も登場しています。

あしや砂像展2023

未定

あしや砂像展2023

プロデューサー及び海外砂像彫刻家紹介

あしや砂像展2023

未定

砂像展示プロデューサー

砂像展示プロデューサー

プロ砂像彫刻家

茶圓勝彦(Katsuhiko Chaen)

世界屈指の砂像展示プロデューサー

砂像イベントの企画立案・監督等統合的にプロデュースを行う

日本で数少ないプロの砂像彫刻家としても活躍中

砂像展示プロデューサー

砂像展示プロデューサー

プロ砂像彫刻家

茶圓勝彦(Katsuhiko Chaen)

世界屈指の砂像展示プロデューサー

砂像イベントの企画立案・監督等統合的にプロデュースを行う

日本で数少ないプロの砂像彫刻家としても活躍中

プロデューサー

茶圓 勝彦 (日本 男性)

1983年武蔵野美術大学卒

1987年加世田市(現:南さつま市)「吹上浜砂の祭典」にて砂像彫刻をはじめる

WSSA主催砂像彫刻世界選手権シンガポール大会にて優勝、中国ニンシャ大会2位

2018年WSSA主催砂像彫刻世界選手権オランダ大会2位

アメリカ、カナダ、イタリア、中国、シンガポール他世界各国でコンテスト参加

オランダ、イタリア、ドイツ、シンガポール、クェート他世界各地域でエキシビション参加

鳥取市、姫路市、福島市、福岡県芦屋町、ハウステンボス、他国内各地で制作

WSSA主催砂像彫刻世界選手権加世田大会および鳥取大会の企画、運営指導

イタリア、トリノにてオリンピックの広告砂像制作

東京上野「東京のオベラの森」にて広告砂像制作

鹿児島県南さつま市「吹上浜砂の祭典」制作、指導

鳥取市「砂の美術館」総合プロデューサー、砂像制作および指導

横浜市「ヨコハマ砂の彫刻展」芸術プロデューサー、砂像制作および指導

ニューズウィーク2009年7月8日号にて「世界が尊敬する日本人100人」に選ばれる

鳥取砂丘市営駐車場にてウォルトディズニー社とのコラボ作品、スターウォーズ砂像を制作

「NHKスタジオパーク」にて、大河ドラマ「西郷どん」砂像を制作

福岡県芦屋町「あしや砂像展2015~2022(2020・2021は除く)」砂像プロデューサー、砂像制作及び指導

Leonardo Ugolini

レオナルド・ウゴリニ

(イタリア)

Sue Mc Grew

スー・マクグリュー (アメリカ)

Marielle Heessels

マリエレ・ヒーセルス

(オランダ)

Michela Ciappini

ミケーラ・チャピーニ

(イタリア)

Enguerrand David

アンゲフォン・ディビッド

(ベルギー)

Bouk Atema

ボウク・アテマ

(ドイツ)

Fergus Mulvany

ファーガス・マルバニー

(アイルランド)

あしや砂像展2023

10時~21時

入場は20時半まで

会場:芦屋海浜公園レジャープールアクアシアン内特設会場